Más allá de la lluvia y

el olvido…

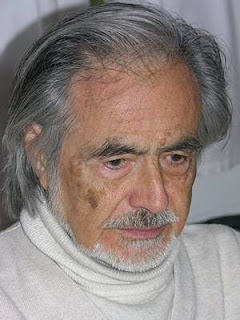

Francisco Bendezú

He admirado desde siempre

la pintura de Leonardo, Velázquez, Van Gogh, Giotto, Vermeer, Friedrich, De Chirico, Seurat,

Gaugin, Cézanne, Magritte, Klee, Macke, Gris, Chagall, Miró, por mencionar algunos pintores. La

pintura ha sido para mí una suerte de pasión oculta, una amplia llanura cuyos

vientos me permiten ventilar y disipar los aires cargados de la vida cotidiana.

Como la música, como el cine. A tanto llegó mi amor por la pintura, que incluso,

cuando niño, pensé en estudiar en la Escuela de Bellas Artes, alguna habilidad tenía,

pero la literatura me fue ganando y el deseo de ser pintor quedó allí, como un

grato recuerdo. Sin embargo, el asunto nunca dejó de interesarme: libros, revistas,

postales, el mismo internet, han venido alimentando mi amor por la pintura y un

deseo secreto de algún día visitar los grandes museos para tener un contacto

directo, cercano con dichas pinturas.

A LA PINTURA

A ti, lino en el campo. A ti, extendida

superficie, a los ojos, en espera.

A ti, imaginación, helor u hoguera,

diseño fiel o llama desceñida.

A ti, línea impensada o concebida.

A ti, pincel heroico, roca o cera,

obediente al estilo o la manera,

dócil a la medida o desmedida.

A ti, forma; color, sonoro empeño

porque la vida ya volumen hable,

sombra entre luz, luz entre sol, oscura.

A ti, fingida realidad del sueño.

A ti, materia plástica palpable.

A ti, mano, pintor de la Pintura.

Rafael

Alberti

Hablo de pinturas e inmediatamente vienen a

mí las imágenes de algunos cuadros que desde niño me han acompañado, cuadros que

siempre que puedo los miro y remiro (en reproducciones, claro está), y con cuidado

observo cada uno de sus detalles, empeñado en descubrir lo que quizá pudo pasar

desapercibido para los otros. Esa minuciosidad me ha llevado a sentirlos como

míos. Por ejemplo, algunos de esos cuadros

míos son dos pinturas del alemán Caspar David Friedrich: Viajero frente a un mar de nubes y La luna sobre el mar. En ambos se repiten

(como en otros cuadros suyos) la imagen de personajes que de espaldas a

nosotros observan el horizonte misterioso: ¿en qué piensan?, ¿qué buscan?,

¿están esperando algo?, son algunas de las interrogantes que como otras quedan

sin respuesta.

Van Gogh, Vincent Van Gogh. Su vida teñida

de leyenda y sufrimiento, años atrás, se

me hacía atractiva y devoraba todo libro o escrito que sobre ella tratara. Con

las aguas calmas, ahora ya no despierta en mí mayor cosa su atribulada vida,

pero mi admiración por su pintura no ha disminuido, crece. De los muchos

cuadros suyos voy a mencionar a tres lienzos que amo y que forman parte de mi vida, me refiero al previsible Los girasoles: cuadro en el que cada una de las flores, como pequeños soles, chispea sobre el florero mientras el amarillo del fondo parece abrasarlo todo. El siguiente cuadro es El dormitorio en Arles (del que hay hasta tres versiones): llama la atención cómo las paredes dan la sensación de querer estrechar más el espacio ya de por sí pequeño, la sencillez de todos los muebles (la ubicación de estos), todo parece decirnos de la austeridad en que vive el dueño y algo más, no hay ningún elemento que nos lleve a pensar que ese dormitorio es el de un pintor. El tercero es un cuadro que siempre me inquieta, pues en él veo depositado

todo el espíritu atormentado de Vincent, hablo de Campo de trigo con cuervos.

Uno de los recuerdos más antiguos que tengo de cuadro alguno es el de la Gioconda, su imagen, impresa en la pasta de un viejo libro de Historia Universal, acompañó algunos trechos, y de manera casi obsesiva, de mis doce y trece años: ese paisaje rocoso, esos senderos que llevaban a ninguna parte, la bruma impregnando a todo el paisaje de una apariencia fantasmal habitaron mi curiosidad, no se diga nada de la tan comentada sonrisa. de sus manos cruzadas. Entonces me dediqué a dibujarla incansablemente, bien copiando la imagen del libro o apelando a mi memoria cuando el libro no estaba a la mano. Sin embargo, hoy me entusiasman más las dos versiones (el de Louvre y el de Londres) de un óleo del mismo Leonardo: La virgen de las rocas, sobre todo el rostro etéreo del ángel que no me canso de mirar.

En esta apretada lista de lienzos, o mejor dicho de pinturas de mi vida, mencionaré un par de cuadros más: Tarde de domingo en la Isla de La Grande Jatte, obra del maestro del puntillismo: George Pierre Seurat, y el inquietante Misterio y melancolía de una calle de Giorgio de Chirico. Pinturas estáticas, detenidas en el tiempo, misteriosas: una entre la alegría silente, escultórica, contemplativa de la gente, la otra en su atmósfera de silencio amenazador.

En esta apretada lista de lienzos, o mejor dicho de pinturas de mi vida, mencionaré un par de cuadros más: Tarde de domingo en la Isla de La Grande Jatte, obra del maestro del puntillismo: George Pierre Seurat, y el inquietante Misterio y melancolía de una calle de Giorgio de Chirico. Pinturas estáticas, detenidas en el tiempo, misteriosas: una entre la alegría silente, escultórica, contemplativa de la gente, la otra en su atmósfera de silencio amenazador.

Hay un libro de poemas del peruano Francisco Bendezú titulado Cantos (1971), en él se encuentra, entre varios poemas en homenaje al arte pictórico de Giorgio de Chirico, un bellísimo poema que pareciera descifrar los misterios y el mutismo que dominan al lienzo. El poema lleva el mismo título del cuadro y no me resisto a transcribirlo.

MISTERIO Y MELANCOLÍA DE UNA CALLE

¡Detente

niña-sombra, niña-araña.

trashumante

negativo, colegiala

fabricada de

láminas de mica y nubarrones!

En tu melena

de eclipse

transflora

sordamente

la soledad

sonora de Ferrara.

¡Deja que tu

arco, prosternándose,

sesgadamente

ruede

por la silente

explanada

hasta caer,

como ofrenda,

al pie de la

maléfica estatua amenazante!

¡No avances!

¡No prosigas!

La violación

en su telar de escamas

te acecha alevemente por las tablas

te acecha alevemente por las tablas

del

carromato vacío.

O tal vez a

la sombra de los arcos,

con mantas o toneles o mordazas,

con mantas o toneles o mordazas,

te

secuestren lo gitanos.

No sé a qué

brazos te empujará

la pendiente

irresistible de tu sino.

No a los

míos.

El tiempo es una mano

El tiempo es una mano

con rayas de humo congelado.

Yo quiero iluminarte con mi fiebre

y desatar cascadas de glicinas por tu talle.

y desatar cascadas de glicinas por tu talle.

Yo quiero

esclarecer tu faz borrosa,

y levantar

en vilo las impostas y los claustros,

y cancelar

los signos de los muros,

y extirpar

la desventura,

y con

nitrato de luna, inmerso en el silencio, revelarte.

Yo absorbo tu misterio sin saciarme.

Ya

adolescente, llegó a mis manos una revista alemana, en ella descubrí algunas pinturas

de August Macke, pintor alemán que tuvo la desgracia de vivir muy poco, apenas

si veintisiete años. La fiesta de colores, los trazos fuertes, los rostros sin

facciones me cautivaron, sobre todo el cuadro titulado Muchachas bajo los árboles, en él percibí su mundo lleno de vida y color,

casi como oponiendo a la oscura guerra que acabaría con su vida, su espíritu

colorido: “El color me posee, no tengo necesidad de perseguirlo, sé que me

posee para siempre… el color y yo somos una sola cosa. Soy pintor”.

Por esos años compré Los cachorros de Vargas Llosa en una edición de Seix Barral. En la carátula del libro aparecía la reproducción de un cuadro de un pintor para mí desconocido, hasta entonces: Paul Klee. Me impresionó sobremanera cómo ese cuadro parecía tener influencia de telas prehispánicas del Perú. Busqué, entonces, más reproducciones de su obra pictórica y quedé prendado del mundo particular de Klee: la economía de sus trazos, un aire de primitivismo expresivo y muy sugestivo que me remite incluso a la pintura rupestre… Pienso en la pintura de Paul Klee e inmediatamente la relaciono con la poesía de José María Eguren, transeúnte de los predios de la infancia: esos que lo conduzcan siempre a “lo desconocido”. Si un cuadro de Paul Klee tuviera que escoger, ese sería Globo rojo.

A inicios de la década del ochenta, era lector y coleccionista del legendario suplemento cultural Caballo Rojo, dirigido por el poeta Antonio Cisneros. En uno de los números de dicho suplemento hallé la reproducción en blanco y negro de una pintura extraña que rompía todos los moldes de la lógica, me refiero al famoso El cumpleaños de Marc Chagall: personajes por los aires, las dos ventanas del cuarto con diferentes tipos de luz, aparentes errores de perspectiva en ciertos detalles del cuadro, por ejemplo. Ya después comprendería el carácter onírico y naif que siempre dominó la pintura de Chagall. El tema del cuadro es, obviamente, amoroso y para señalar la plenitud del amor, el pintor sitúa a los personajes por los aires mientras que esa doble luz (día y noche) de las ventanas sugiere que en presencia del amor, el tiempo no es percibido o no tiene importancia.

Dejo de engrosar la lista, que de lo que se trata (por lo menos en esta oportunidad) no es el de mencionar todos los lienzos que amo, que son muchos. Mi intención fue dejar impreso en estas líneas mi amor por el fuego de la pintura, por aquel campo del color y el pincel (Caricia que el color colora, según Alberti) que un tiempo fue mi vocación, mi primera vocación.

Continuará…

Morada

de Barranco, 21 de febrero de 2013.

.jpg)

.jpg)

.jpg)